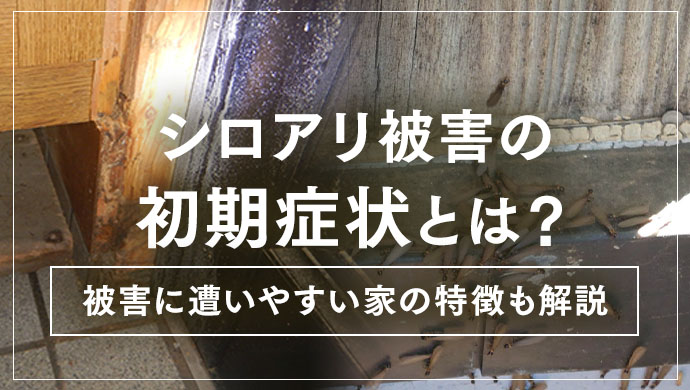

シロアリ被害の初期症状とは?被害に遭いやすい家の特徴も解説

シロアリの被害は気付かぬうちに進行しているケースが少なくありません。木材の内部から静かに侵食が始まり、見た目に異常がないように見えても、やがて家の構造そのものにダメージが及びます。床がきしんだり、木部が変色したりといった小さな異変は、実はシロアリの被害によるサインのケースもあります。

また、羽アリや蟻道の発見は、すでにシロアリが建物に侵入している兆候であり、素早い対策が必要です。この記事では、シロアリ被害の初期症状を見逃さないためのポイントや、被害を受けやすい住宅の特徴、予防方法、業者選びのポイントまで解説します。

シロアリ被害の初期症状とは

シロアリ被害の初期症状として代表的なサインは以下の通りです。

家のそばで羽アリを見つけた

家の近くや室内で羽アリを見かけた場合、すでにシロアリ被害 発生が始まっている恐れがあります。羽アリはシロアリの繁殖期に飛び立つ個体で、主に春から夏にかけて発生します。特にヤマトシロアリは4~5月、イエシロアリは6~7月がシロアリ発生の時期です。

自宅周辺で羽アリが発生しているということは、すでに近くにシロアリの巣があり、巣を新たに作ろうとしている段階である可能性が高いと考えられます。特に、数匹以上の多数の羽アリを見かけた場合は要注意です。また、翅だけが床や窓辺に落ちている場合も、羽アリがいた痕跡と見なしたほうがよいでしょう。

シロアリと間違いやすいのが、クロアリの羽アリです。見分けのポイントとしては、シロアリの羽アリは触角がまっすぐで、胴体にくびれがなく、翅が4枚ともほぼ同じ長さです。

一方、クロアリの羽アリは触角が曲がっており、胴体には明確なくびれがあります。翅も前翅と後翅で大きさが異なります。

シロアリの蟻道がある

シロアリは、光や空気の流れ、乾燥を嫌う性質を持っており、地表をむき出しのまま移動することはほとんどありません。地中から建物の木材へ向かう際には、「蟻道(ぎどう)」と呼ばれるトンネル状の通路を自ら作り、外気から身を守りながら移動します。

蟻道は、土や木くず、分泌物、排せつ物などを練り合わせて作られたもので、「蟻土(ぎど)」とも呼ばれる素材によって形成されています。見た目は茶色や灰色の細長い帯状で、壁や柱の表面を縦に、または横に這うようにして張りついているのが特徴です。

住宅の基礎部分や床下などに蟻道が確認された場合、すでに建物内部までシロアリが侵入している可能性があるので、早急な調査と対処が必要です。

なお、シロアリの蟻道は、見た目がクロアリの蟻道と似ているため混同されることもありますが、素材と構造が異なります。シロアリの蟻道は土を練り固めたような硬さがあり、指でなぞるとしっかりとした質感があります。一方、クロアリの蟻道はサラサラしており、もろく崩れやすい点が相違点です。

玄関や風呂場の木材が変色している

リフォームや点検の際に家の木部に変色が見られる場合は、木材がシロアリ被害を受けやすい状態になっている可能性があります。特に玄関、風呂場などは、シロアリが好む湿気や木材が集中しているため注意が必要です。

シロアリは湿度の高い環境を好む傾向があり、特に湿度70~80%の状態では活動が活発化します。そのため、風呂場やトイレ、キッチンなどの湿気がこもりやすい水回りは、被害が発生しやすい場所です。特に在来工法の浴室では、床下の木材が露出していることが多く、ユニットバスよりもシロアリ被害のリスクが高まります。

また、玄関はシロアリが上がってきた際に食害されやすい場所で、玄関土間タイルの裏側や、土間コンクリートの下を通ってシロアリが上がってきている可能性が高いため、早急に確認が必要です。

なお、木材が変色しているだけでは、シロアリ被害の有無や深刻さを判断できません。なんとなく色むらや黒ずみが見られる程度でも、木材内部が空洞化しているケースがあります。木部を軽く叩くと空洞音がする、あるいは簡単にへこむような状態であれば、被害が進行している状況のため、業者に点検や調査を依頼しましょう。

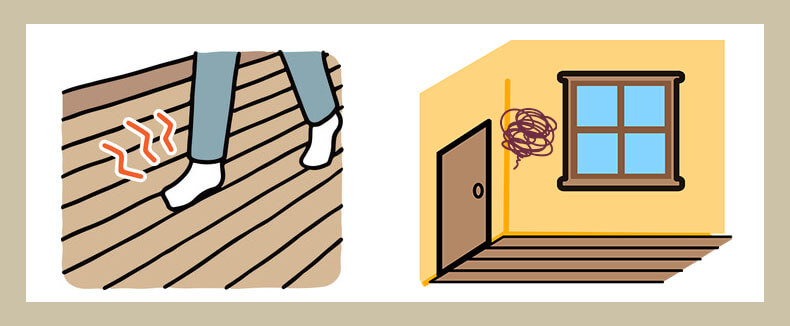

床がきしむ・建付けが悪くなった

床を歩いたときに「ギシギシ」と音が鳴ったり、ドアの開閉がスムーズでなくなったりする場合、シロアリによる被害の可能性があります。特に床下や柱まわりで木材が食われていると、建物がゆがみ、こうした異常が現れやすくなります。

床下は湿度が高く、日光が届かない環境であるため、シロアリにとって棲みつきやすい場所です。食害を受けると、食害された床下の木材がもろくなったり、土台や大引・根太の内部に隙間ができたりして、床の強度が低下します。結果、歩いたときにきしんだり、畳の下がフワフワとした頼りない感触になったりします。畳の材料として使われるウッドチップや藁、イグサもシロアリの餌となるため、和室の床に異変があれば注意が必要です。

また、建具の開閉に支障が出てきた場合、シロアリの被害が進行している恐れがあります。シロアリに食害された構造材や木枠材がもろくなってゆがむと、ドアやふすま、雨戸などが引っかかる、すべりが悪いといった建付けの悪さが生まれるケースもあるためです。

家屋だけでなく、庭に設置された杭や垣根がぐらつくようになったときも、シロアリに食われている兆候であることがあります。シロアリは住宅の中だけでなく、屋外の木材にも被害を及ぼすため、外構部分の点検も忘れずに行うことが大切です。

シロアリ被害に遭いやすい家の特徴

以下のような住環境や外構の特徴がある場合、家がシロアリに狙われやすい傾向があります。

これらの特徴のいずれかに当てはまる場合は、シロアリの被害リスクが高まるため、日頃からの管理と早期の予防対策が重要です。

| 家の周囲にDIYで使った木材が置いてある | 建物の外に未使用の木材や廃材をそのまま保管していると、シロアリのエサ場となる可能性があります。 |

|---|---|

| ウッドデッキがある | ウッドデッキは日常的に雨風にさらされており、湿気を多く含みやすいため、シロアリ被害を受けやすい場所です。下側が日陰になって湿気が滞留するので被害が広がりやすく、ウッドデッキを伝って家に侵入することがあります。 |

| 木材の杭や枕木がある | 庭や外構に使用された木材の杭や枕木は、地面に直接接しており、湿気を帯びやすい構造のため、シロアリにとって絶好の標的です。 |

| 枯れた木の切り株がそのままになっている | 庭や敷地内に切り株が放置されていると、シロアリの営巣場所になりやすくなります。特に枯れ木は湿気を吸いやすく、分解が進む過程で柔らかくなるため、シロアリが侵入しやすい状態です。 |

| 川が近くにある | 河川や水辺に近い立地では、周囲の湿度が高くなる傾向があり、シロアリが好む環境が生まれます。地面の湿り気が強いと、住宅の基礎付近も影響を受けやすく、床下の木材などがシロアリに狙われやすくなります。 |

| 近隣で家の取り壊しや土地の造成があった | 近隣で家屋が取り壊されたり土地の造成があった場合、環境変化に驚いたシロアリが新たな棲家を求めて周囲に移動することがあります。取り壊し直後は特に注意が必要です。 |

シロアリ業者の選び方

シロアリ駆除・予防施工を行った後も、再発防止や定期的な管理が必要になるため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。以下のようなポイントを参考に、後悔しない業者選びを心がけましょう。

・施工実績が豊富か

シロアリ駆除・予防施工は、施工経験が仕上がりの精度に直結する作業です。これまでに多くの住宅や建物でシロアリ対策を行ってきた業者であれば、さまざまな被害状況に対応してきたノウハウがあります。・担当者の説明が丁寧で分かりやすいか

専門用語ばかりの説明や、「今すぐ対処しないと危険」などの強引な営業をする業者は避けたほうがよいでしょう。一方で、床下の写真や資料を使いながら、現状と対策方法を明確に説明してくれる業者は信頼性が高いと言えます。・保証やアフターサービスがあるか

駆除・予防施工後も安心して暮らせるよう、保証内容やアフターサービスが整っている業者を選ぶことが重要です。たとえば、一定期間内に再発が確認された場合の無償再施工や、定期点検、被害が再発した際の補償などがあるかどうかを事前に確認しておきましょう。・見積金額は明確か

見積書を出さずに口頭やメモだけで駆除・予防施工費用を伝える業者は、内容に不明瞭な点がある可能性があります。金額や施工方法、施工範囲が明記された見積書を必ず提出してもらい、工事内容と金額が適正かチェックするのが基本です。また、不自然に高額な見積書から即座に大幅な値引きを提示してくる業者にも注意が必要です。少しでも怪しいと思ったら、複数社を比較するようにしましょう。シロアリ被害を予防するポイント

シロアリ被害は早期発見と予防によって抑えられるケースも多くあります。被害が大きくなってからでは補修費用が高額になることもあるため、日頃からの予防対策が重要です。ここでは、比較的手軽に実施できる予防策を紹介します。

段ボールや廃材をこまめに処分する

シロアリは木材や紙類を主な餌としているため、使用しない木材や段ボールを敷地内に放置していると、シロアリの発生源となる恐れがあります。特に屋外に放置された段ボールは湿気を吸収しやすく、シロアリが集まりやすい状態になります。

また、廃材や使い終わった資材を敷地のすみに積み上げたままにするのも避けたほうがよいでしょう。雨や湿気の影響を受けた木材はシロアリの好物となり、そこから家屋へと被害が広がる可能性があります。不要な木材類は早めに処分し、敷地内を清潔に保つことが予防の第1歩です。

水漏れや雨漏りに早目に対処する

シロアリは湿気の多い環境を好みます。特に水漏れや雨漏りがある場合、木材が湿り続けて腐朽しやすくなり、シロアリに適した環境となります。天井や壁にシミができる、カビ臭さを感じる、壁紙がはがれてくるなどの症状があれば、雨漏りや水漏れを疑いましょう。

水漏れや雨漏りを放置しておくと、木材の劣化とともにシロアリの侵入経路を作ってしまうことになります。定期的な点検と早期の修理対応を心がけてください。新築住宅であれば瑕疵担保保険により、引渡しから10年間は売主が修理を負担する可能性もあるため、まずは売主に確認するのが賢明です。

プロによる床下点検や、シロアリ予防処理

住宅の床下点検は、シロアリ被害を早期発見できるだけでなく、シロアリを誘引する可能性がある不具合(漏水、水漏れ、換気不具合など)を発見して修繕することで、シロアリを予防することができます。プロの業者に定期的に点検してもらうと効果的です。

多くのシロアリ点検業者は、侵入・被害状況の調査だけでなく予防処理も対応しています。また、万が一被害が確認できた場合は、被害に適した対処方法と薬剤を提案してもらえます。

予防処理をする場合は、「どのような薬剤を使うか」がポイントです。予防処理で使用する薬剤にはさまざまな種類があり、それぞれ安全性・持続性や使用時の注意点などが異なります。

予防処理を検討した際は、使用薬剤について十分に説明してくれる業者を選ぶようにしましょう。

持続性の面で特におすすめなのはホウ素系の防腐防蟻剤です。ホウ素系の薬剤は安定性が高く、農薬系薬剤と比べて長持ちする特徴があります。例として、株式会社エコパウダーが製造しているホウ素系薬剤の「エコボロン」があります。また、揮発・蒸発しないため室内空気を汚すことがなく、シックハウス症候群の原因とならない点も魅力です。

防除剤や木材保存剤による正しい処理には専門的な知識が必要であり、薬剤をどこに・どのように使用するかが極めて重要です。

したがって、ホウ酸処理に対応した専門家に依頼し、住宅全体に適切な処理を施してもらうことが、効果的な予防対策となります。

まとめ

シロアリの被害は、羽アリの出現や蟻道の発見、木材の変色や床のきしみなど、いくつかの初期サインによって見つけられます。早期対策をしなければ、住宅の構造体が食い荒らされます。

特に湿気が多い場所や、木材を敷地内に放置している住宅、川沿いの立地などは、シロアリにとって好ましい環境であるため注意が必要です。また、防除剤や木材保存剤を活用した予防処置、定期点検を業者に依頼するのも効果的です。

エコパウダーは、「ホウ素系防腐防蟻剤」のパイオニア製造メーカーとして、日本特有の多雨多湿気候に合わせたホウ素系防腐防蟻剤を販売しています。ホウ酸系防腐防蟻塗料として日本初の特許を取得したエコパウダーBXや、子どもの健康に配慮した成分設計したエコボロンPROなどの製品があるため、ぜひ一度ご相談ください。