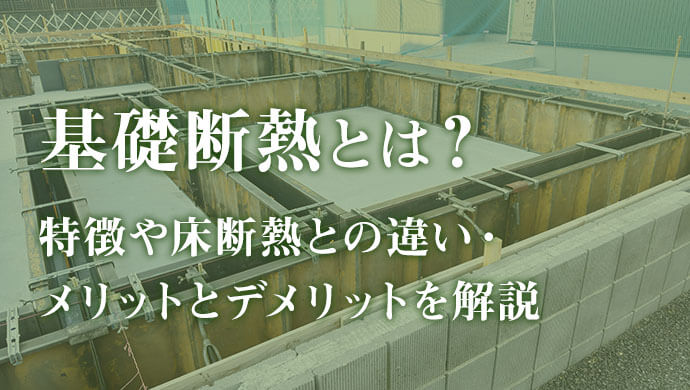

基礎断熱とは?特徴や床断熱との違い・メリットとデメリットを解説

近年、高気密・高断熱の住宅が増え、室内の温度を安定させるために基礎断熱を採用されるケースが増えています。基礎断熱により、冬場の底冷えを防ぐだけでなく、夏場もエアコンの効率を高め、快適な室内環境を維持しやすくなります。断熱性能が不十分な住宅では、足元からの冷え込みや室温のムラが発生しやすく、結果として暖房や冷房の効率が低下するため注意が必要です。

床の断熱性能を高めるには、基礎断熱や床断熱の採用がおすすめです。特に基礎断熱は、その特性から効率よく断熱性能を高められるため、寒冷地では採用率が高まっています。

そこで今回は、基礎断熱の概要や床断熱との違い、それぞれのメリット・デメリット、さらに基礎断熱工法の種類と特徴、後悔しないためのポイントを解説しています。節約や省エネに向けて高断熱の住宅を建てたい方は、ぜひ参考にしてください。

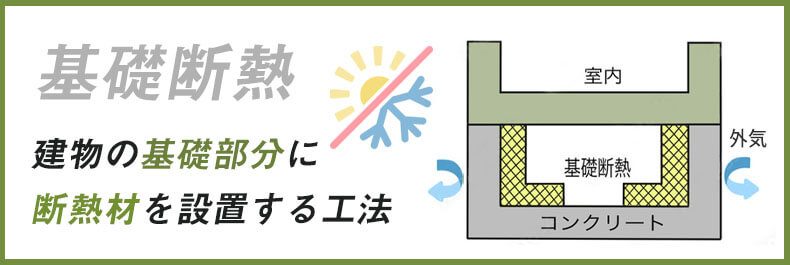

基礎断熱とは?

基礎断熱とは、断熱性や気密性を高めるために、建物の基礎部分、特に鉄筋コンクリートの基礎の立ち上がり内側に断熱材を設置する工法です。基礎断熱を採用することで室内のフローリングや畳などの床材が床下の温度の影響を受けにくくなり、冬場の底冷えも防げるようになります。

床下と室内の温度差を少なくするために技術開発された基礎断熱は、昭和50年代に寒冷地である北海道で初めて施工されました。その後は繰り返し検証が行われ、現在では床下の断熱性を高めるための工法として確立されています。

基礎断熱は比較的新しい断熱工法ですが、大きな断熱効果が期待できるため寒冷地を中心に広く採用されていることが特徴です。

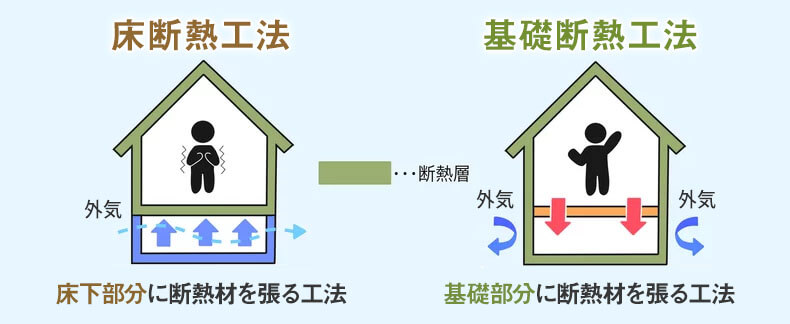

基礎断熱と床断熱の違い

建物の断熱性を高めるための工法としては、基礎断熱のほか床断熱もあります。この2つは混同されやすいものの、「断熱材を張る場所」に明確な違いがあることを覚えておきましょう。

床断熱とは、建物1階の床下部分に断熱材を張る工法です。基礎断熱よりも歴史が長く、現在でも主流の断熱工法となっています。「床下断熱」とも呼ばれます。

一方で基礎断熱は、建物の基礎部分に断熱材を張る工法です。床断熱は床から断熱しますが、基礎断熱施工では床下空間も室内空間の一部とみなして、室内と同様の温熱・換気環境を目指します。

基礎断熱と床断熱のメリットとデメリット

住宅内部の温度を一定に保つには、断熱材を使用する必要があります。節約や省エネが注目される近年では、屋根・壁・床など建物の外周すべてを断熱材で覆った高気密・高断熱住宅を建築する方も少なくありません。

建物床側の断熱性を高められる基礎断熱と床断熱には、それぞれメリットとデメリットがあります。どちらを採用すべきか迷っている方は、まず基礎断熱と床断熱のメリットとデメリットを知っておくことが大切です。

基礎断熱のメリットとデメリット

基礎断熱のメリット・デメリットは、下記の通りです。

| メリット(1)断熱性と気密性に優れている |

|---|

| 基礎断熱では、EPSボード材や気密資材を床下に隙間なく敷き詰めます。そのため、外気(外気温)の侵入を最大限防げて床下の温度・湿度を室内と同じ環境に保てます。寒い冬でも床下からの冷気を感じることなく快適に過ごせるでしょう。 |

| メリット(2)省エネにつながる |

|---|

| 基礎コンクリートは、地熱の影響を受けることが特徴です。そのため、夏は涼しく、冬は暖かい温度を保つことができます。夏場の冷房や冬場の暖房の使用量を減らせるため、省エネや電気代の節約につながります。 |

| メリット(3)配管が凍結しにくい |

|---|

| 床下には給排水管があり、冬場の冷たい外気によって凍結するおそれがあります。しかし、基礎断熱を採用することで床下が室内と同じ温度環境に保てるようになり、床下の配管が凍結しにくくなります。 |

| デメリット(1)シロアリ被害に気付きにくくなる |

|---|

| 風や光を嫌うシロアリは、自ら蟻道をつくって建物に侵入します。基礎断熱は風や光のない断熱材と基礎の間にシロアリが侵入しやすく、床断熱のような目視での確認は困難となっています。シロアリ被害を防ぐための対策が必要となることを覚えておきましょう。 |

| デメリット(2)乾燥するまでにカビが発生するおそれがある |

|---|

| 基礎コンクリートは水分を含んでおり、基礎工事の完成後は2年ほどの期間をかけてゆっくりと水分が抜けていきます。つまり、完成後2年間は水分を蒸発し続けることとなるため、水蒸気によるカビが発生しやすくなります。 |

床断熱のメリットとデメリット

床断熱のメリットは、下記の通りです。

| メリット(1)技術が安定している |

|---|

| 床断熱は長く普及してきた断熱工法となるため技術が確立されており、安定した施工品質が期待できます。多くの職人が扱えるため、工務店選びに影響を及ぼすこともほとんどありません。 |

| メリット(2)シロアリの発生リスクを抑えられる |

|---|

| 床断熱では床下に換気口を設けるため、風や光を嫌うシロアリから侵入されにくくなります。なお、換気口や点検口からの目視で蟻害は確認できないため、専門業者による定期点検をすることで被害の発生や拡大を防げます。 |

| メリット(3)リフォームでも施工できる |

|---|

| 床断熱は住宅の新築時だけでなく、リフォーム時でも施工可能です。しかし、新築時の施工と比べて複雑な作業となるため、その分コストが発生することも覚えておきましょう。 |

| デメリット(1)冷気が侵入しやすい |

|---|

| 床断熱は、外気が床下を通り抜ける構造となっているため、基礎断熱に比べて冷気が侵入しやすくなっています。 |

| デメリット(2)結露を起こすおそれがある |

|---|

| 床断熱は通気口があるため空気がこもりにくいものの、草や物など何らかの理由で通気性が落ちる可能性は高くなっています。通気性が落ちると湿気がたまって結露を起こし、結果としてカビや腐朽につながるおそれがあります。 |

基礎断熱工法の種類と特徴

基礎断熱工事とひとくちに言っても、その施工方法には「基礎外断熱」と「基礎内断熱」の2種類があります。床下が室内空間になるという点はいずれも共通していますが、断熱材を張る位置に違いがあります。

ここからは、基礎外断熱と基礎内断熱の基礎知識と特徴を詳しく説明します。

基礎外断熱

基礎外断熱とは、コンクリートの基礎立ち上がりの外側部分、いわば屋外側を断熱材で覆う工法です。基礎内断熱よりも断熱性に優れており、寒冷地ではよく取り入れられています。しかし、外側に断熱材を張ると断熱材が湿気を保持しやすく、シロアリの好む環境になるためシロアリを誘引しやすくなっています。

また、基礎外断熱はシロアリが断熱材と基礎の接着面を通って侵入するため、そうなると目視で蟻道が確認できません。

基礎内断熱

基礎内断熱とは、コンクリートの基礎立ち上がりの内側部分、いわば屋内側を断熱材で覆う工法です。施工が比較的容易でコストを抑えやすいため、温暖地やコストを重視する住宅で採用されることが多くなっています。

コンクリートが外気に触れていることから基礎外断熱と比べて断熱性はやや劣るものの、シロアリ侵入リスクを少しだけ低減できる点がメリットとなっています。しかし、完全に防げるわけではなく、断熱材や木材部分に防蟻処理を施し、適切なメンテナンスを行うことが重要です。

基礎断熱で後悔しないためのポイント

基礎断熱は、「寒冷地や水害が発生しにくい場所での家づくりを検討している方」「全館空調を入れたい方」に向いています。しかし、これらに該当していても、実際に基礎断熱を取り入れたあとに後悔する方も少なからず存在します。

基礎断熱で後悔しないためには、下記のポイントをおさえることが大切です。

- 基礎と断熱材を隙間なく密閉する

- 湿気がこもらないようにする

- 防蟻処理が施された断熱材を使用する

- シロアリ予防処理をする

中でも、防蟻処理やシロアリ対策は特に重要と言っても過言ではありません。基礎内断熱・基礎外断熱のどちらの場合も、床下が居室とみなされるため、防蟻対策を適切に行うことが求められます。特に、気密性の高い基礎断熱はシロアリの侵入が見えにくく、気付いたときには広範囲に広がっているリスクの高い工法です。

防蟻処理が施された断熱材を使用するほか、木の部分を薬剤で保護するシロアリ予防処理に加えて、土壌処理を行い土壌部分にバリア層をつくることが重要です。また、防蟻剤については、農薬系の薬剤を使用すると気密化によるシックハウス症候群のリスクが懸念されるため、安全性の高いホウ酸系防蟻剤を使用するのが有効です。

基礎断熱による被害例

【基礎外断熱の被害事例】

基礎断熱による被害は、実際に全国で毎年起きています。以下は、基礎外断熱を採用した築20年程度の住宅におけるシロアリ被害例です。

2階の木製デッキにシロアリの被害を発見し、木製デッキを外して調査したところ、建物内に食害が及んでいることが分かりました。さらに、基礎外断熱を一部カットしてみると、その内部には蟻道が形成されており、シロアリの侵入が断熱材によって隠されていたことが判明しました。

▼木製デッキを外したところ建物内に食害を発見。

▼基礎外断熱をカットして蟻道を発見。

これらの写真は、建物の2階までシロアリの被害があった写真です。基礎の断熱材から入り、柱をつたって2階まで上がってきています。建物の外周はおよそ40mのうち蟻道が60本以上2階まで上がっていました。

シロアリ被害を隅々まで確認した後は、カットした断熱材の上端にホウ酸の粉を敷き詰め、防蟻ウレタンフォームで埋め戻すという処置をしました。

【基礎内断熱の被害事例】

基礎内断熱は、断熱材が張られているため、初期の段階で蟻道を発見することが難しいです。断熱材に蟻道が作られ茶色などの汚れが目立つようになり、初めてシロアリの被害が発見されます。

発見するのが難しいため、シロアリの被害が発見されたときには、被害が大きくなっている場合もあります。侵入経路も多岐にわたり、基礎の打ち継ぎ部分やセパレータ部分、配管周りや水抜き穴などからシロアリに侵入されてしまうケースがあります。

▼配管部からの侵入。断熱材を食害して被害拡大。

▼配線引き込み部から侵入。断熱材の広範囲を食害。

▼基礎打ち継ぎ部から侵入し、断熱材の継ぎ目を伝って蟻道構築。

まとめ

住宅の断熱性を高めるには、基礎断熱や床断熱が有効です。特に基礎断熱は床断熱よりも断熱性と気密性に優れており、近年では寒冷地を中心に全国で採用率が高まっています。

省エネや電気代の節約にもつながる基礎断熱は、住宅の断熱性能を高め、快適な室内環境を維持しやすくする工法です。一方で、床断熱に比べるとシロアリ被害のリスクが高まるため、防蟻対策を適切に行うことが重要になります。

基礎断熱を採用する際には、防蟻処理が施された断熱材の使用に加え、木部のエコボロン処理や基礎外周の土壌処理を組み合わせた「eことアル工法」を取り入れることで、シロアリ対策を強化できます。eことアル工法は木材部分の保護と土壌バリアを組み合わせることで、シロアリの侵入リスクを抑え、より長期的な住宅の保護に役立つ防蟻対策として注目されています。